品質保証

Quality Assurance

栃本天海堂が徹底して追求してきた、

安定品質、安定供給、安全性確保。

生薬を扱う当社が最もこだわっているのが、安定品質、安定供給、安全性の確保を維持しつづけることです。お客様の健康と安全を守るため、提供する医薬品の品質を向上させるとともに、なにより安定して供給するために、法令を遵守し、当社ならではの品質システムを継続的に改善しています。

品質保証の技術

Quality Assurance Techniques

理化学的鑑別による分析と試験

医薬品原料の輸入ならびに医薬品の製造をするうえで、基本となる規格試験である日本薬局方などの公定規格に基づき試験を行っています。各種分析機器を用いて得られた分析結果は厳しい視点に立って評価し、輸入および製造の可否を決定しています。

- 主たる分析項目(自主管理項目を含む)

-

- 日本薬局方または日本薬局方外の規格試験

- HPLCによる生薬指標成分の含量測定

- TLCによる成分組成などの比較管理

- GCを使用した揮発性成分の比較、成分含量測定

- UVを使用した吸収パターンなどの比較、成分含量測定

経験的鑑別によって生薬の良否を判断

生薬は日本薬局方などの規格基準に適合することが必要になりますが、栃本天海堂では、さらに経験的鑑別によって、それぞれの生薬の品質の良否を見極めています。東洋医学は臨床経験の積み重ねによって体系付けられており、現代科学に基づく理化学的な成分分析だけで、その成分の良否は判断できないためです。

外観、形状、味、香りなど、五官を使い、長年の経験を積んだ社員が鑑別しています。経験の蓄積による熟練が必要なため、毎日、その日に仕入れたものを確認しています。文献の知識を背景にしながらも、毎日仕入れる生薬は「天産物である限り、一つとして同じものはなく、きっと何か違いがある」というマインドセットをもって、日々、鑑別に鑑別を重ねています。そういった毎日の習慣を通して、熟達した社員は次の世代に鑑別の知見を伝えています。

手選別と機器を駆使した異物除去

天産物である生薬は、栽培や加工、流通を通して、夾雑物と呼ばれる異物が混入します。私たちは、夾雑物をできるだけ除くためにさまざまな重層的な取り組みを行っています。

異物除去のために、色彩選別機やふるい機をはじめとした、独自に開発・プログラムした多数の機器やシステムを駆使しています。

また、限りなく夾雑物除去を徹底するべく、栃本天海堂がこだわっているのは、人による手選別です。機器による異物除去に加えて、原料に応じて人が目視で手選別を行っています。手選別は、日々の膨大な原料確認により熟練した専門の社員たちが担当しています。

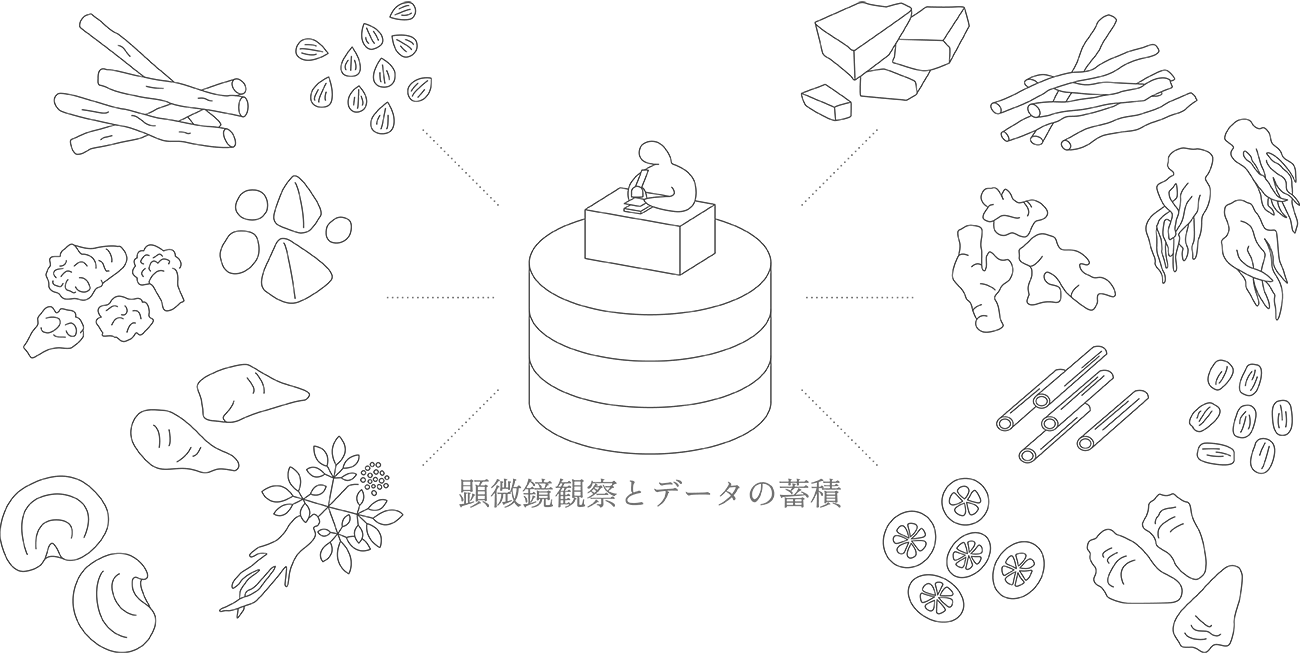

原植物の確認とデータの蓄積

生薬のもととなる原植物を顕微鏡観察し、撮影データを蓄積しています。原植物を鑑定するとき、外観による鑑別では判断が難しいことがあります。そのため、顕微鏡による内部形態の確認は不可欠な試験です。各種生薬の顕微鏡観察によるデータの蓄積は、取り扱う生薬の基原や生育年数などを限定するうえで非常に重要です。

安全性管理

Safety Control

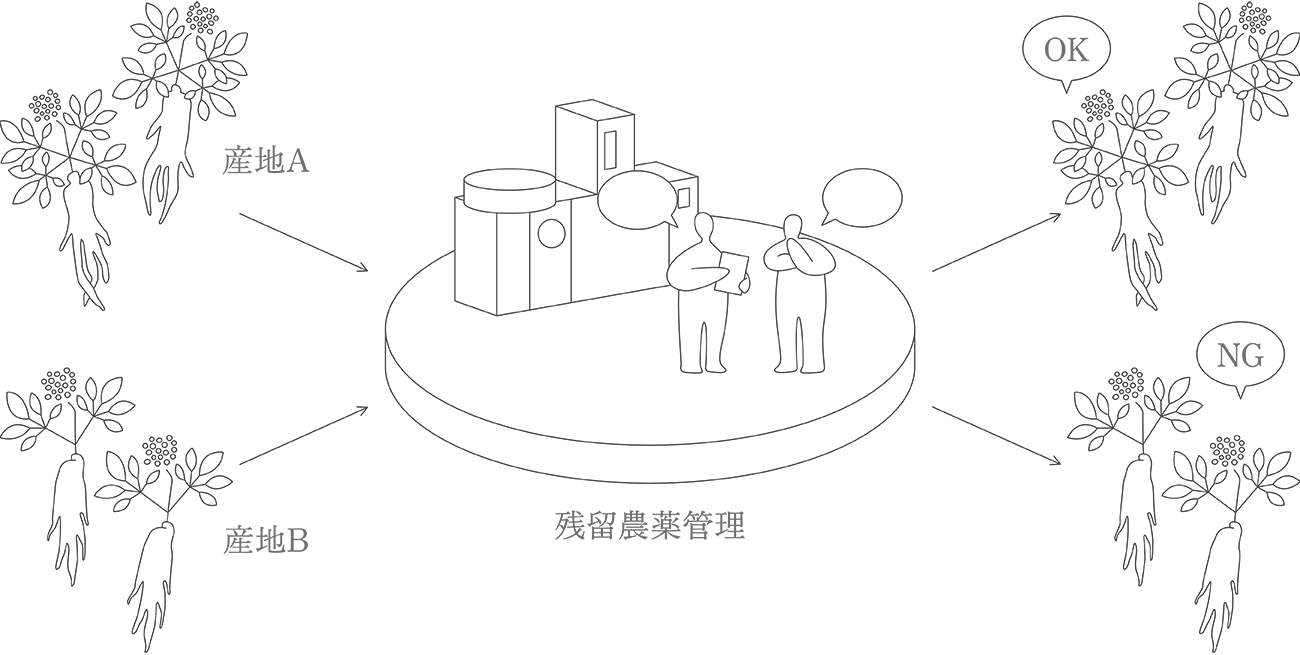

全入庫品に対する徹底した残留農薬管理

生薬の多くは天産物であり、野生品、栽培品を問わず、農薬による汚染が問題視されるようになり、残留農薬などに関する新しい制度(ポジティブリスト制度)が2006年5月29日から施行されました。当社では、制度に対応するため、その施行を待たず、2005年4月に分析機器(GC-MS)を導入し、現在450種類以上の農薬測定の体制を整え、全品目全ロットの分析を実施し、残留農薬の管理を強化しています。農薬測定は、機器による判断のみで完結しません。測定結果を受けて、ヒットした農薬成分を一つずつ熟達した社員が農薬かどうかを判断し、厳しいチェックを行っています。

もとより当社では、1983年より外部試験検査機関(主として日本食品分析センター)を利用して、生薬の残留農薬の管理を行ってきました。その後、1992年にBHC、DDTなどの有機塩素系農薬を分析する設備(GC-ECD)を導入して以来、当社において分析試験を実施し、残留農薬の管理を行っています。2002年からは有機リン系農薬の分析管理を開始しました。

重金属・ヒ素の管理

生薬の産地における土壌などの成育環境や加工方法は、生薬にさまざまな影響を及ぼします。当社では、日本薬局方に規定されている重金属・ヒ素の分析を実施しています。さらに、有害な重金属に汚染されやすい生薬については、ICP-MS(誘導結合プラズマ-質量分析)による個別分析を実施し、管理しています。

残留イオウの管理

食品などにおいて、硫黄燻蒸などの加工によって、二酸化硫黄(イオウ)を添加される場合があります。その他、二酸化硫黄は、酸化防止剤、保存料、漂白剤としても使用されることがありますが、あまり摂取することは健康上、薦められません。

当社では、生薬や食品の残留イオウを基準値以内に収めるだけではなく、残留量を慎重に分析し管理を行っています。

独自技術による滅菌と微生物試験

生薬の滅菌加工品や滅菌粉末加工品に、微生物試験を実施しています。メーカー様のご要望に応じて滅菌に対応しており、独自に開発した滅菌設備を備えています。

また、生薬は乾燥していることから微生物は繁殖しづらいものですが、それは同時に、人間を介して菌が混入するリスクがあるということです。滅菌設備に加え、工場内は厳しいルールでゾーニングされており、無菌状態のクリーンルームを備えています。